インター生活も3ヶ月が過ぎたころ、娘にとって大きなイベントがやってきました。

それが エッグドロッププロジェクト です。

海外の学校ではよく行われる理科の実験・工作課題のひとつで、娘の学校ではG3(小学3年生)で挑戦するのが恒例だそう。

学校からの課題内容

配られたプリントにはこう書かれていました。

- 高いところから卵を落としても割れないようにする装置を作ること

- 実験のプロセスをプレゼンボードにまとめ、クラスで発表すること

- 作業は授業時間外で行い、提出日に装置とボードを持参すること

……なかなかのボリューム。

しかも平日にさらっと渡されたので、親としては衝撃でした(笑)。提出日までは約1ヶ月。親子で戦々恐々としながらも準備を始めることにしました。

まずは仮説立てから

英語がまだまだの娘に「自分でやってみて!」は難しいので、まずは私が質問しながらアイデアを引き出すことに。

私「どうしたら卵を割らずに落とせると思う?」

娘「うーん……ゆで卵にしたら固くなるんじゃない?」

私(いや、生卵じゃないとダメだよね……?)

私「他に割れやすいものを守る方法って見たことない?」

娘「あ、プチプチに包むとか!」

私「いいね〜他には?」

娘「パンパンの袋の中に入れたら?ポテトチップスも膨らんだ袋に入ってて割れてないよ!」

(正直「そうかな?」と思いつつも、娘が考えを尊重し色々と試してみることにしました。)

失敗は成功のもと!

こんなやりとりを繰り返し、試行錯誤を実験→記録→改善へとつなげていきました。

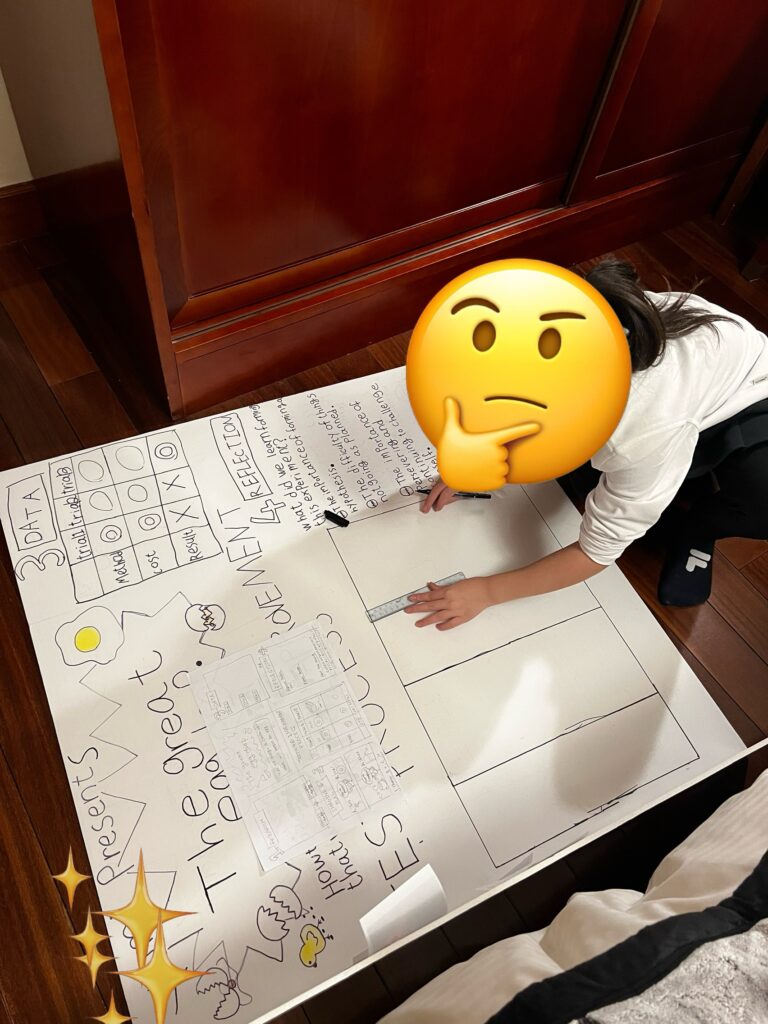

プレゼンボード作り

プリントにはボードのフォーマットが用意されていたので、それに沿って記録をまとめれば形になる仕組み。

私は娘の言葉を聞きながら下書きを手伝い、清書は娘自身に任せました。

当日発表用の原稿は私がまとめてふりがなをふり、持たせることに。

写真を撮りながら「他の子は自力でできてるのかな?」と少し疑問に思いつつも、最後のプレゼンは自分でやるしかない。そこが一番大切な経験だと思いました。

成果と気づき

発表後、返ってきた成績は思った以上に良いものでした。

正直「だいぶ手伝ったからな〜」という気持ちはありましたが、先生から送られてきた発表会の写真を見ると、他の子のボードにも親の手がしっかり入っている様子(笑)。

日本の夏休みの自由研究と同じで、親がサポートするのは織り込み済みの課題なのだと理解しました。

親子で得たもの

今回の一番の成果は「クラスメイトの前で、原稿があったとはいえ自分の言葉で発表できたこと」。

プレゼンは場数を踏むことが何より大事。小さいうちからこうした経験を積めるのは、きっと将来大きな財産になると思います。

最初は親がサポートしながらでも、いつかは自分一人で企画から発表までできるように。。

その過程をこれからも全力で支えていこうと改めて思いました。

コメント