「インターナショナルスクールに子どもを通わせるなら、親も英語が話せないと大変だよ」――

そんな話、よく聞きますよね。私も実際に通わせてみて、『本当にその通りだな』と、日々痛感しています。

特に思うのが、親が英語を理解できないと、子どもの宿題をサポートできないという点です。

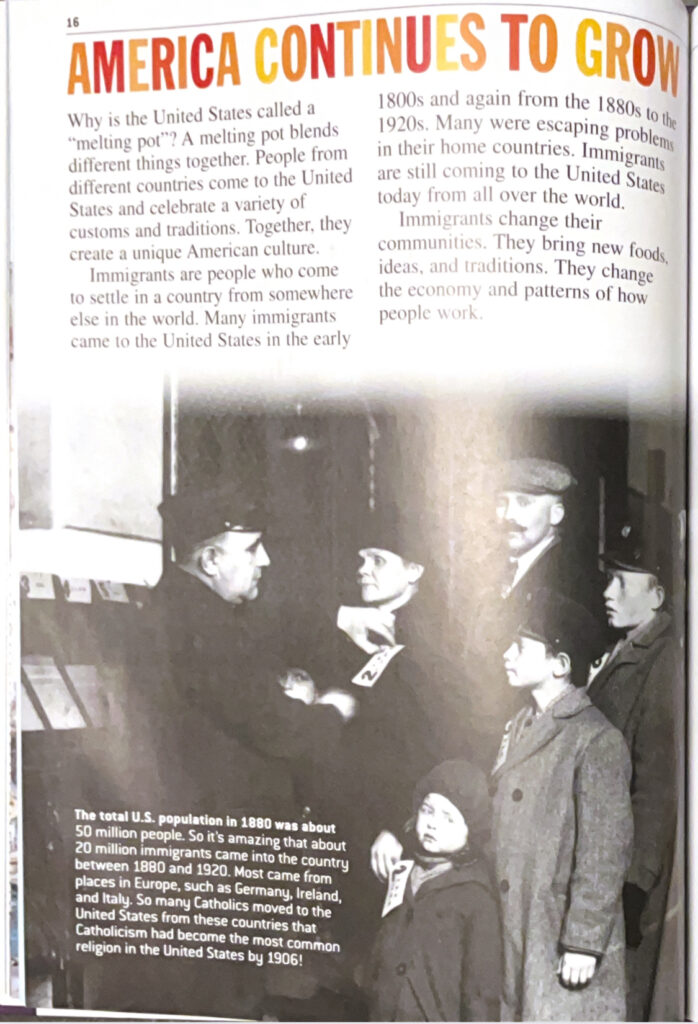

これはインターに限らず日本の小学校でも同じですが、3年生から理科と社会が加わると、学習内容が一気に複雑になります。

インターの場合、その理科や社会の教科書もすべて英語。ただ読んで内容を理解するだけでも、大人にとって相当なエネルギーが必要です。

私の英語力は…というと

ちなみに、私のTOEICスコアは600点ちょっと。

(正直、低めです…)

英語で会議されると半分くらいしかわからない、スピーキングは旅行英会話レベルです。

会社の昇進要件のためになんとか取った点数で、「英語話せます」とは到底言えないレベルです。

そんな私が娘の宿題プリントを解読しようとすると、読めない単語だらけ(泣)

毎日帰宅してから、

「子どもが帰ってくる → 宿題を解読 → 子どもに教える」

という流れをこなすのは結構大変で、仕事どころじゃありません

↑Social studies の教科書の1ページ

↑mathの宿題ページ。計算こそ簡単ですが、記述式の問題が厄介です。

疲れてキツく当たってしまう日々…

子どもに教えるのがうまくいかない日も多くて、つい感情的になってしまうこともありました。

頑張ってるのに、子どもに強く当たってしまって、あとから反省して落ち込む…その繰り返し。

「これはもうプロに頼むしかない!」と思い立ち、今は週2回家庭教師に来てもらっています。

英語環境に放り込めば話せる?――それは本当?

よく、「子どもは環境に放り込めば自然と英語を話せるようになる」と言われますよね。

でも、我が家の娘(当時9歳)のように、ある程度母語が確立してからの編入では、正直そんなに簡単な話ではないと感じています。

娘は、そこそこ日本語の土台ができている年齢なので、

「どうやって日本語を英語に“変換”すればいいか」という視点で考えているように見えます。

つまり、英語を“吸収する”というより、“翻訳する”プロセスを経て話そうとしている印象です。

そうなると当然、言葉が出てくるまでに時間がかかるし、サポートなしでは話せるようになるのは難しいんだな…と実感しました。

英語に自信がない親こそ、外注でいいと思う

よほど英語に自信のある親以外は、家庭学習は外注した方が親子関係も穏やかになると思います。

海外生活って、ただでさえ普段の暮らしに小さなストレスが多いですよね。

だからこそ、無理せず家庭教師に頼っていい。

そして、頑張っている子どもをたくさん褒めてあげること、労わることにエネルギーを使った方が、家族全体がハッピーになれるような気がします。

なぜ、自分はできないのに子どもにやらせようとするのか?

…自分ができないからこそ、よくわかるんです。

やっぱり、英語はできた方がいい。

たとえ翻訳ツールがどれだけ進化しても、会話の“空気感”までは伝わりません。

通訳を挟むと、ちょっとしたニュアンスが変わってしまうこともあります。

だからこそ、自分の口で、自分の言葉で話せるようになってほしい。

今は大変だけど、きっとこの経験が将来の力になると信じて、私も親として一緒にがんばっています。

コメント